Autorin: Bente Lück

Das Schleswiger Kaltblutpferd gründet sich auf den Mitte des 19.Jahrhunderts geborenen englischen Hengst Oppenheim, der vermutlich der englischen Pferderasse Suffolk Punch angehörte. Der Suffolk Punch wurde schon Anfang des 16. Jahrhunderts schriftlich erwähnt, und gehört damit zu eines der ältesten Pferderassen der Welt.

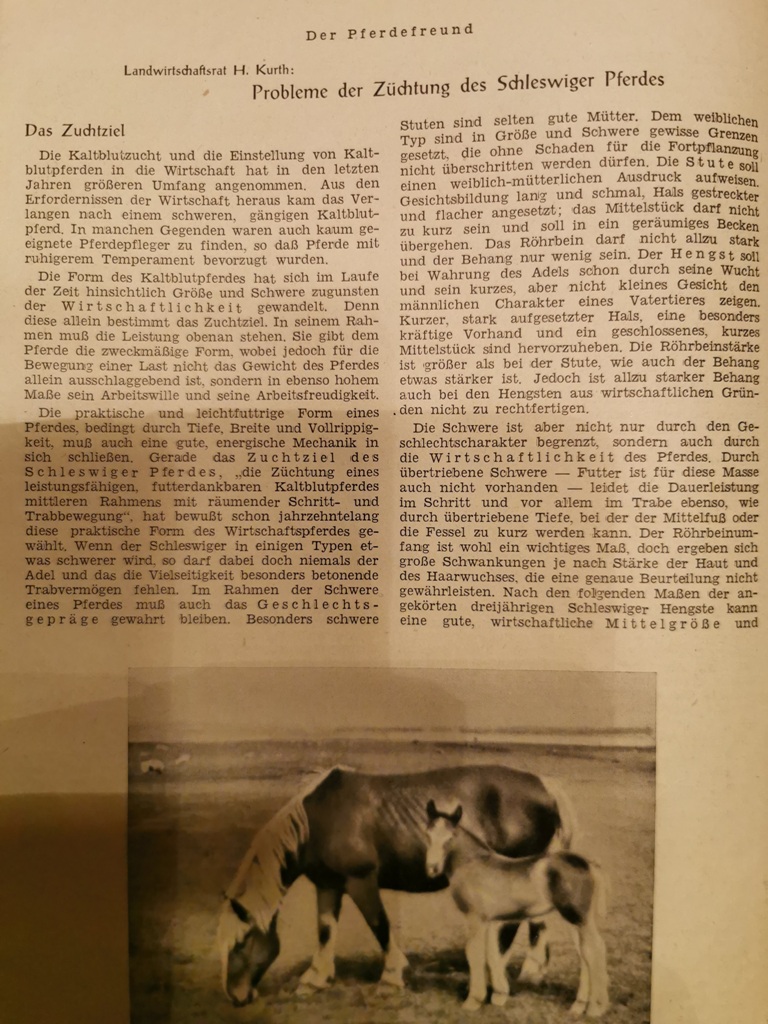

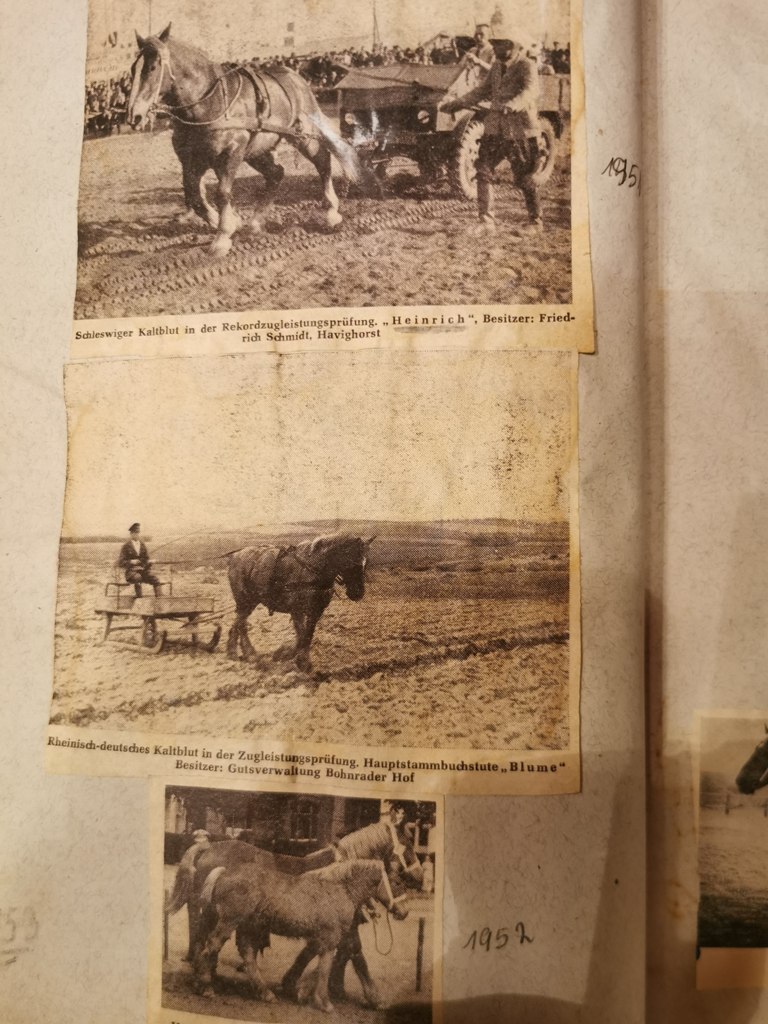

Da das Zugpferd in der damaligen Zeit durch Einkreuzung zu leicht geworden war, wünschte man kräftigere und schwerere Pferde für die Arbeit in der Landwirtschaft.

|

1862 wurde Oppenheim aus England zum Fürstentum Mecklenburg zum Hengstdepot nach Redefin gebracht. Dort bekam er Hufrehe und wurde als Retoure nach Dänemark verschickt. Er sollte eigentlich nach England zurück, landete aber in Kolding und von dort ging es nach kurzer Rekreation auf dem Landwege nach Robdrup ca. 130 KM von Kolding entfernt. Er wurde daraufhin vom Pferdehändler Isac Nathansen in der Nähe von Randers stationiert und ging in den Deckeinsatz. Eine Bedeckung von diesem Hengst kostete damals die hohe Summe von 20,00 Kronen (ca. 2,50 Euro).

Der Name Oppenheim bezieht sich eigentlich auf die Brüder Oppenheim, die zu damaliger Zeit im grossen Stil Pferde in England aufkauften, um sie in Dänemark und Deutschland zu verkaufen. Dieses geschah meistens im Auftrag der Gestüte und Hengstdepots. Die Gestüte erhofften sich eine Verbesserung der Kaltblutzucht. Der Hengst war ein Fuchs mit weissen Hinterfesseln und Blesse. Grösse mit Bandmass 172 cm. Er war von schwerem Kaliber. Tiefe Brust, kurzen Hals und nicht recht gross.

Ein Nachkomme von Oppenheim sollte der Begründer des Schleswiger und jütischen Pferdes werden, so wie wir sie heute kennen.

Aldrup ist ein kleiner Ort in der Nähe von Bjerringbro im dänischen Jütland und auf dem Hof Munkedal in Aldrup wurde 1893 ein Hengstfohlen geboren. Er bekam den Namen Aldrup Munkedal.

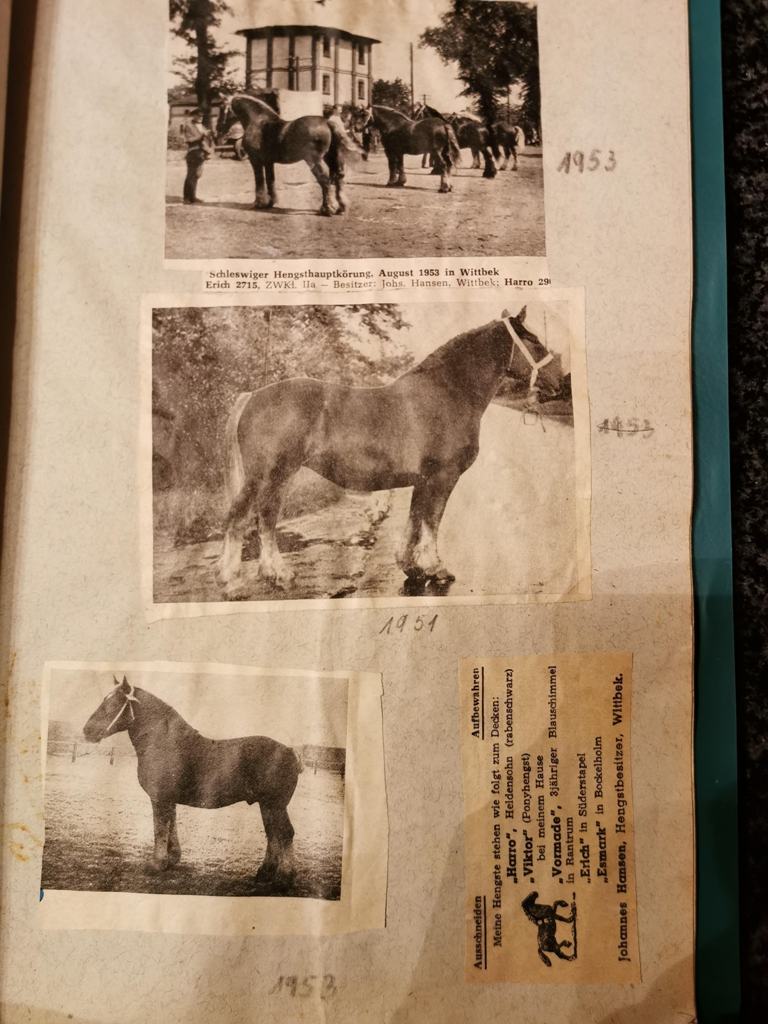

1891 gründeten ca. 30 Züchter aus den Kreisen Hadersleben, Apenrade, Tondern, Alsen, Flensburg, Husum, Eiderstedt und Schleswig den Verband Schleswiger Pferdezuchtvereine, dem auch viele Jüten-Pferde angehörten. Den Vorsitz übernahm Herr Neumann aus Kolstrup aus dem Kreis Apenrade in Dänemark. Der zweite Vorsitzende wurde Herr Björnsen aus Undelef, auch aus dem Kreis Apenrade.

Die preussische Verwaltung grenzte die Zuchtgebiete ein: im südlichen holsteinischen Gebiet wurde hauptsächlich die Zucht von Warmblutpferden betrieben, während im nördlichen Gebiet überwiegend das Schleswiger Kaltblut gezüchtet wurde.

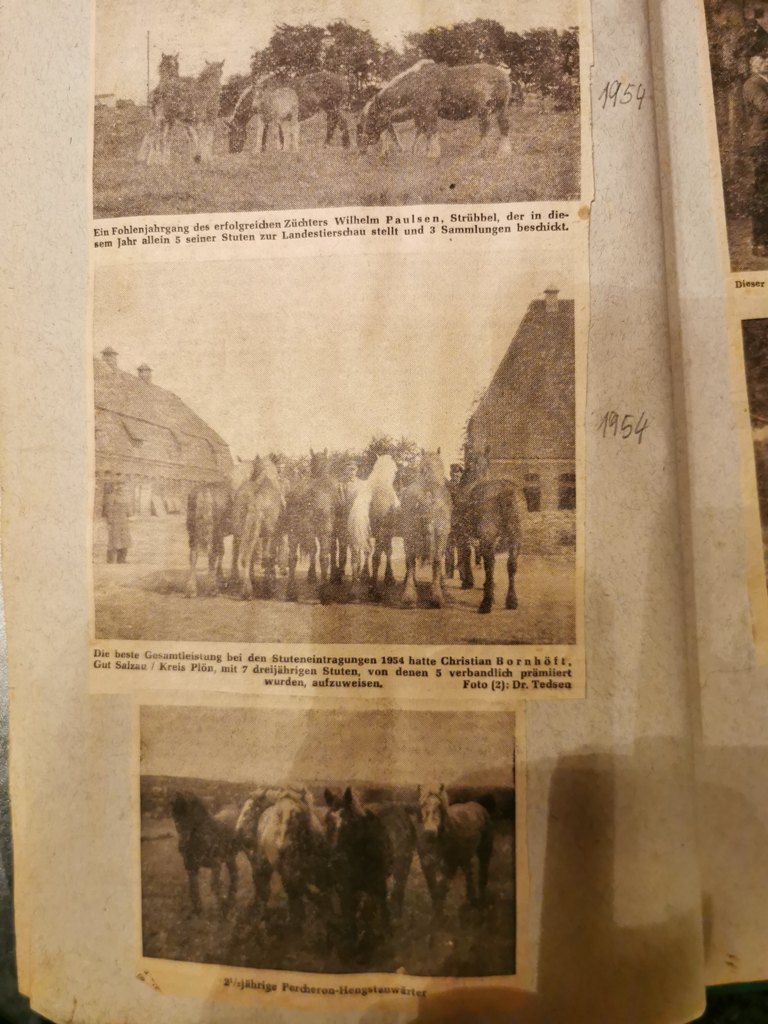

Ein Jahr später schon schlossen sich weitere 13 lokale Pferdezuchtvereine an. Im Jahre 1914 waren dort 3000 Mitglieder und fast 9000 Stuten gemeldet. Nach der Volksabstimmung 1920, wo Nordschleswig unter dänischer Herrschaft fiel, verlor der Verband zwei Drittel der Stutenbestände.

Die Geschichte der Kaltblüter ist also eng verbunden mit der politischen Geschichte im Norden.

Bis 1938 wurde gutes jütisches Zuchtmaterial eingeführt und der Bestand konnte sich erholen.

12 Jahre später kam jedoch eine neue Krise: in der Landwirtschaft wurden immer mehr Zugpferde durch den Einsatz von Maschinen überflüssig. Der Tiefstand war 1976 mit 60 eingetragenen Stuten erreicht, und der Verband schloss sich dem Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. an. Einige engagierte Züchter konnten den Niedergang jedoch verhindern und gründeten 1991 den Verein Schleswiger Pferdezüchter e.V. (VSP) mit dem Ziel, das Schleswiger Pferd zu erhalten. Noch heute ist die Pferderasse als stark gefährdet zu betrachten und wird auf der roten Liste der Gesellschaft für bedrohte Haustierrassen (GEH) gelistet.

Herkunftsrassen

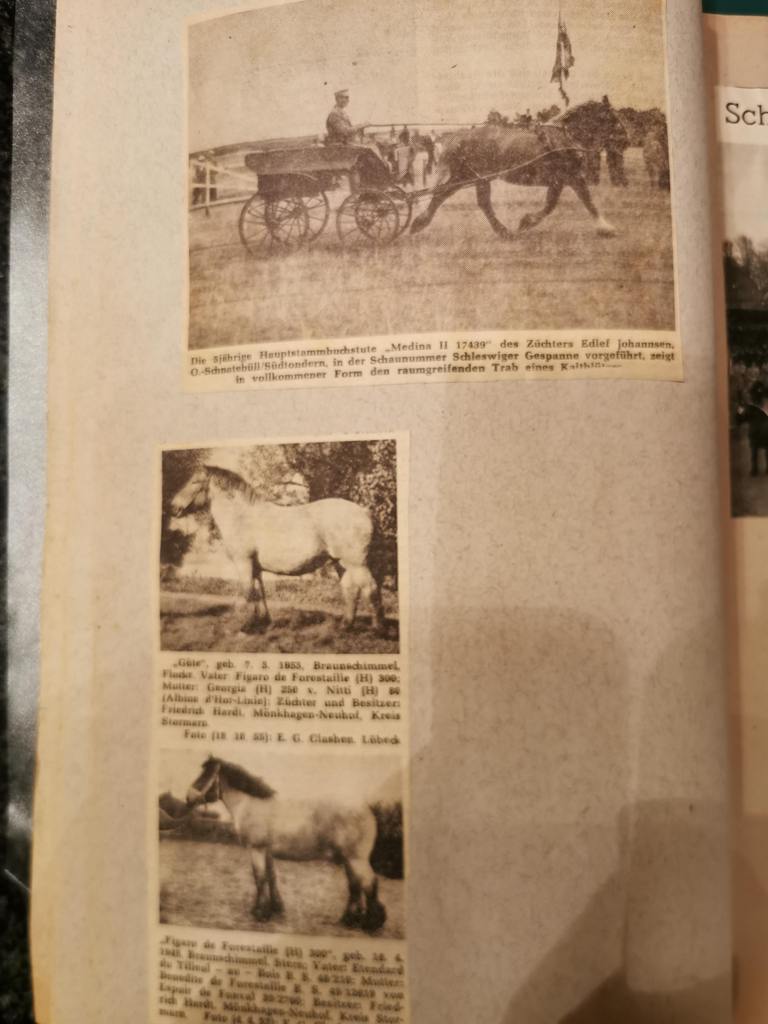

Das Stutbuch des Schleswiger Kaltbluts ist geschlossen; das bedeutet, es darf kein Fremdblut eingeführt werden. Nur mit Zustimmung des Rassebeirats ist es möglich, eine Blutauffrischung durchzuführen. Der dänische Jütländer hatte aufgrund des gemeinsamen Ursprungs den grössten Einfluss auf die Zuchtentwicklung.

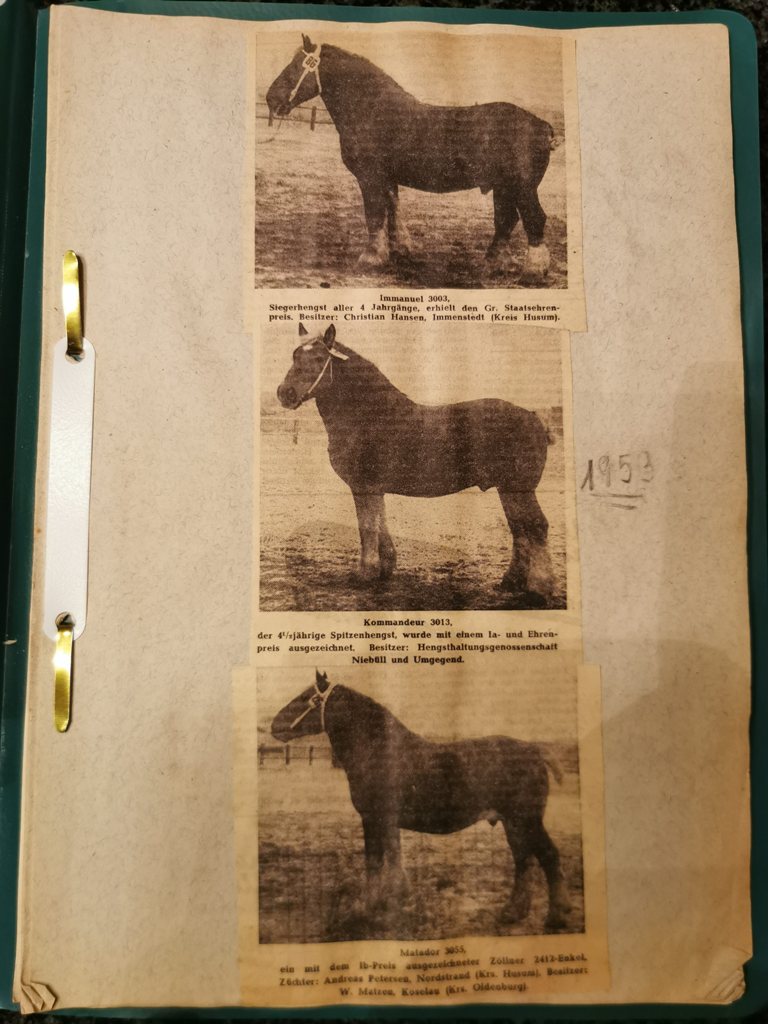

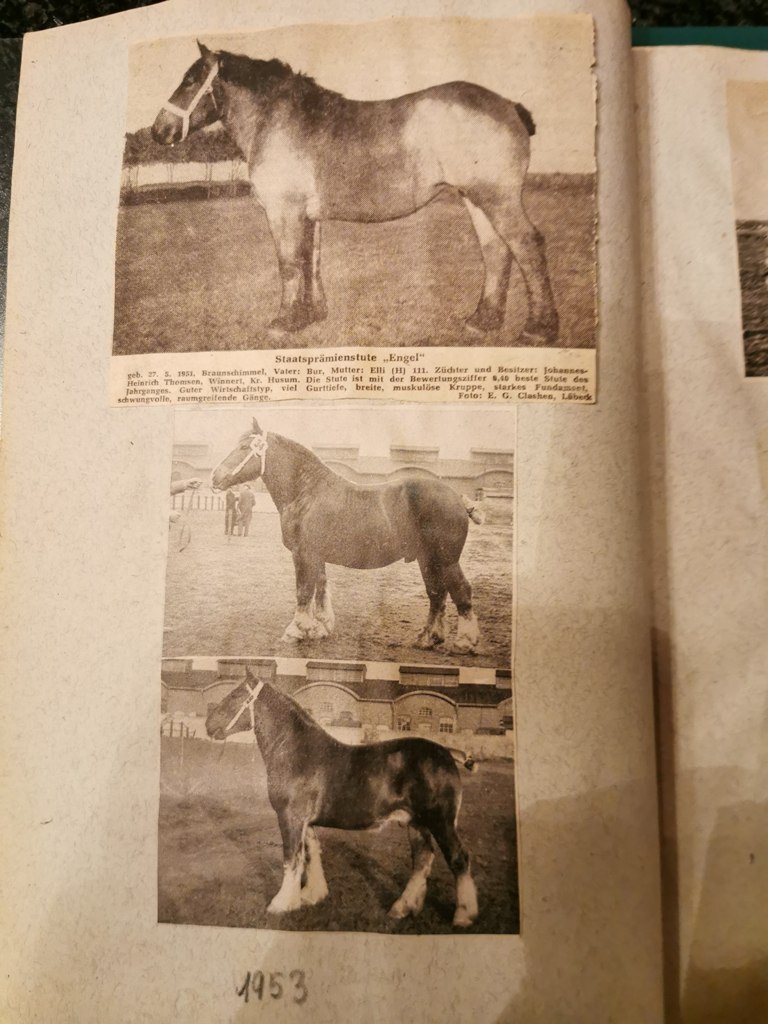

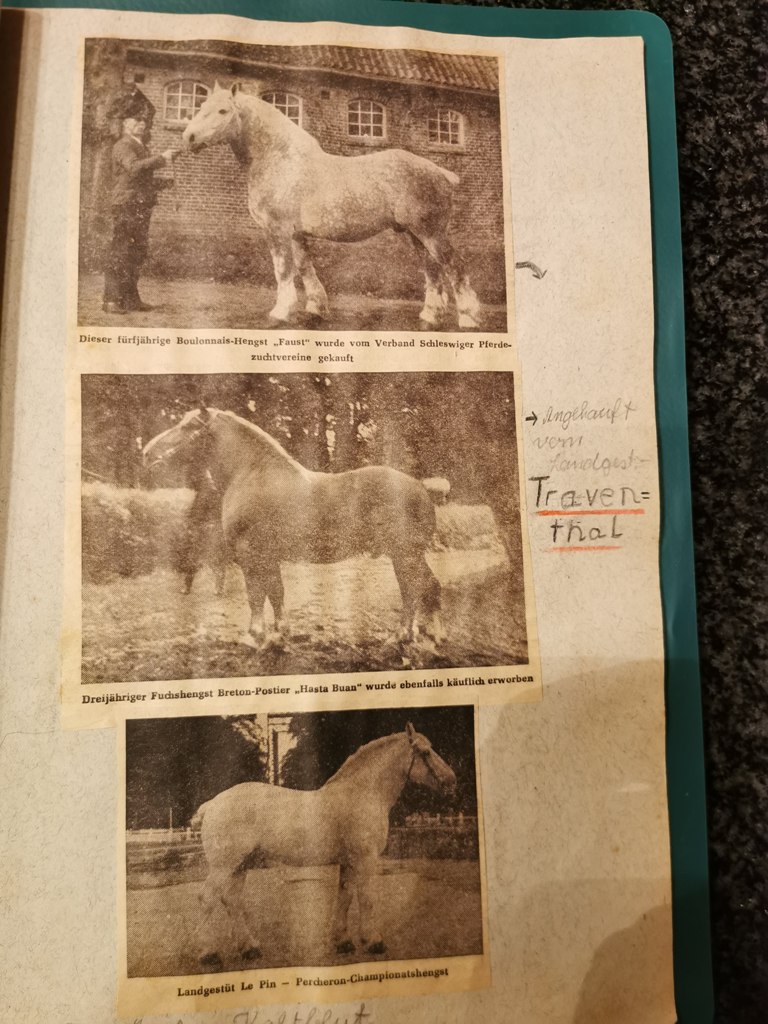

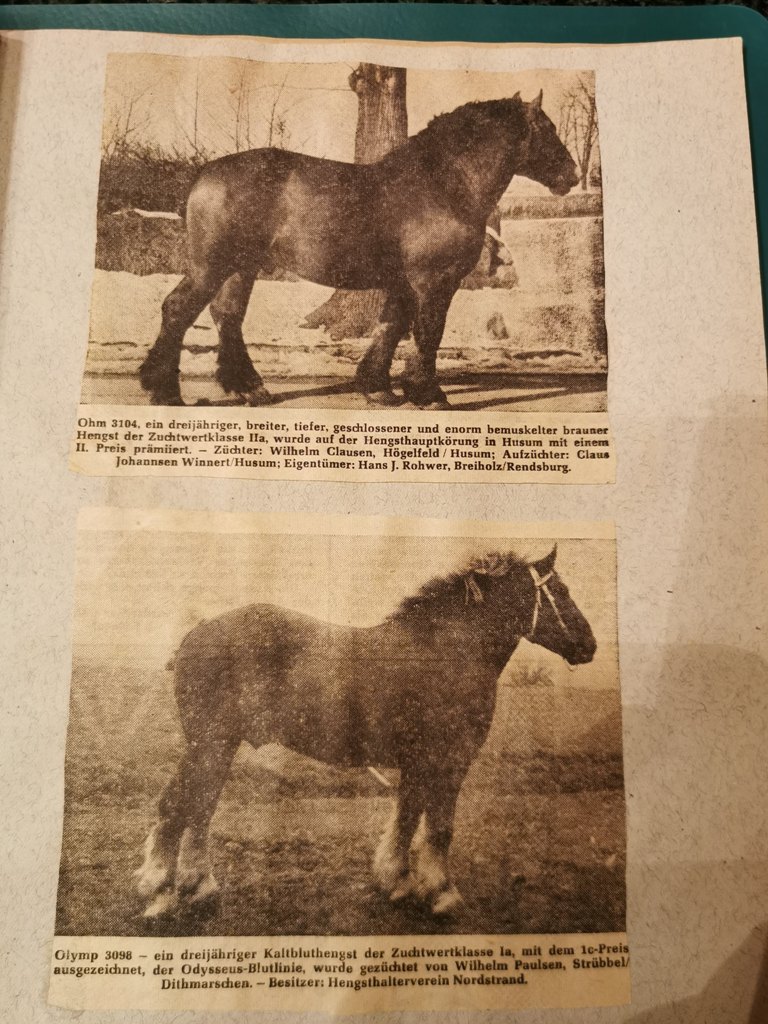

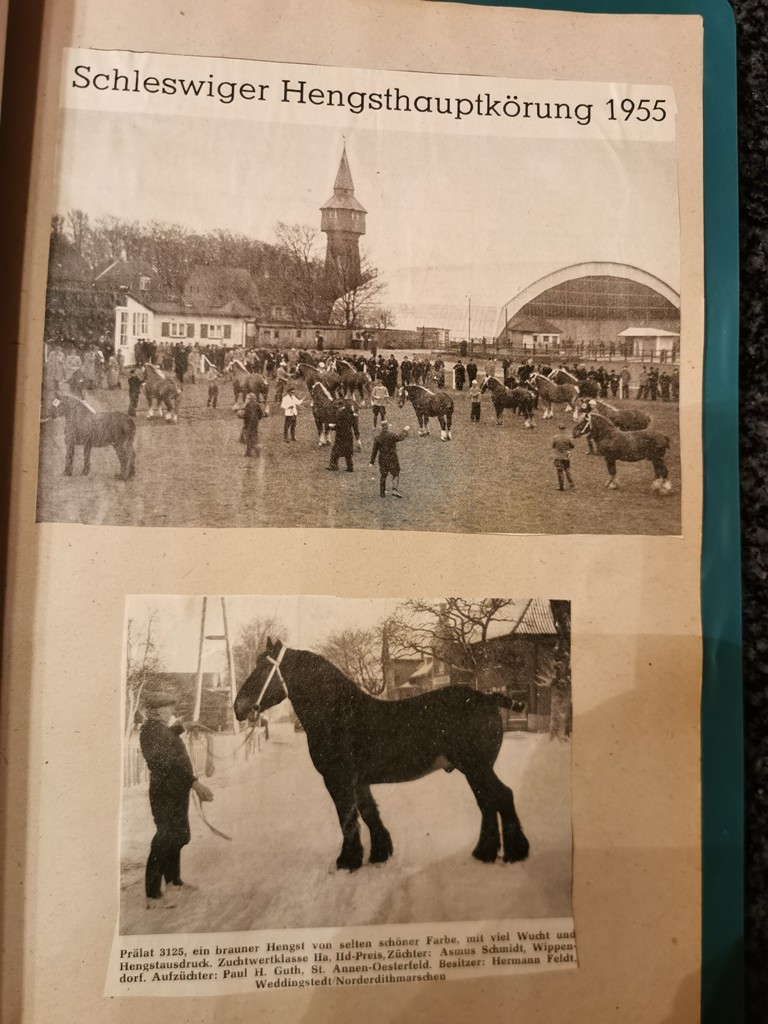

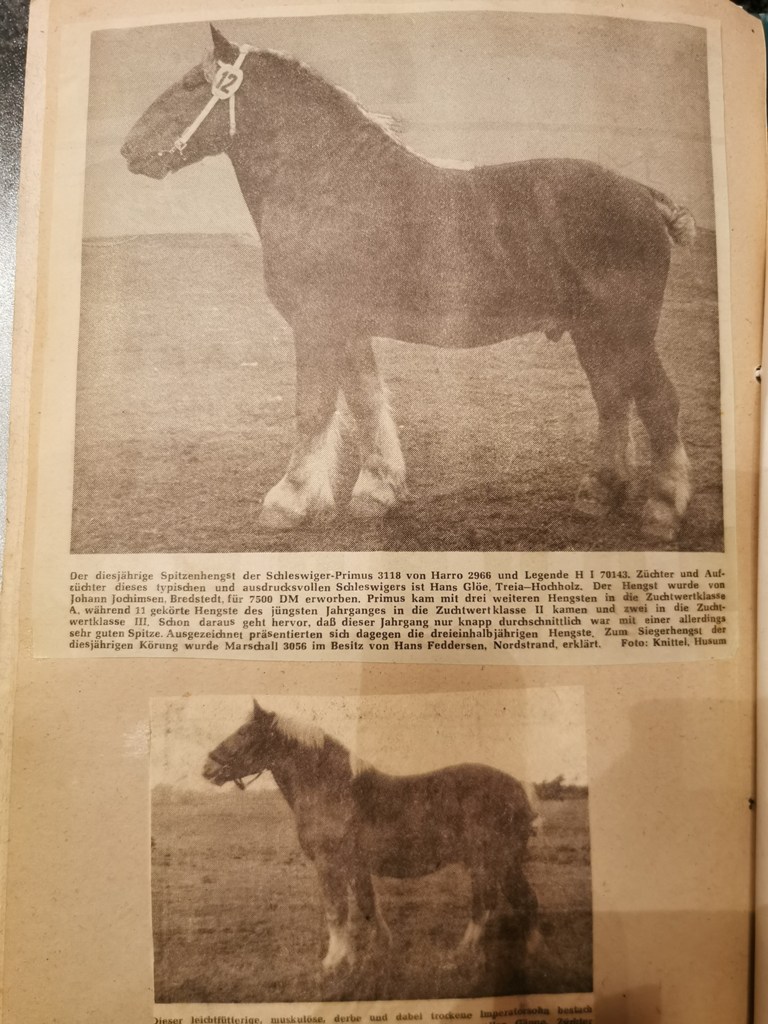

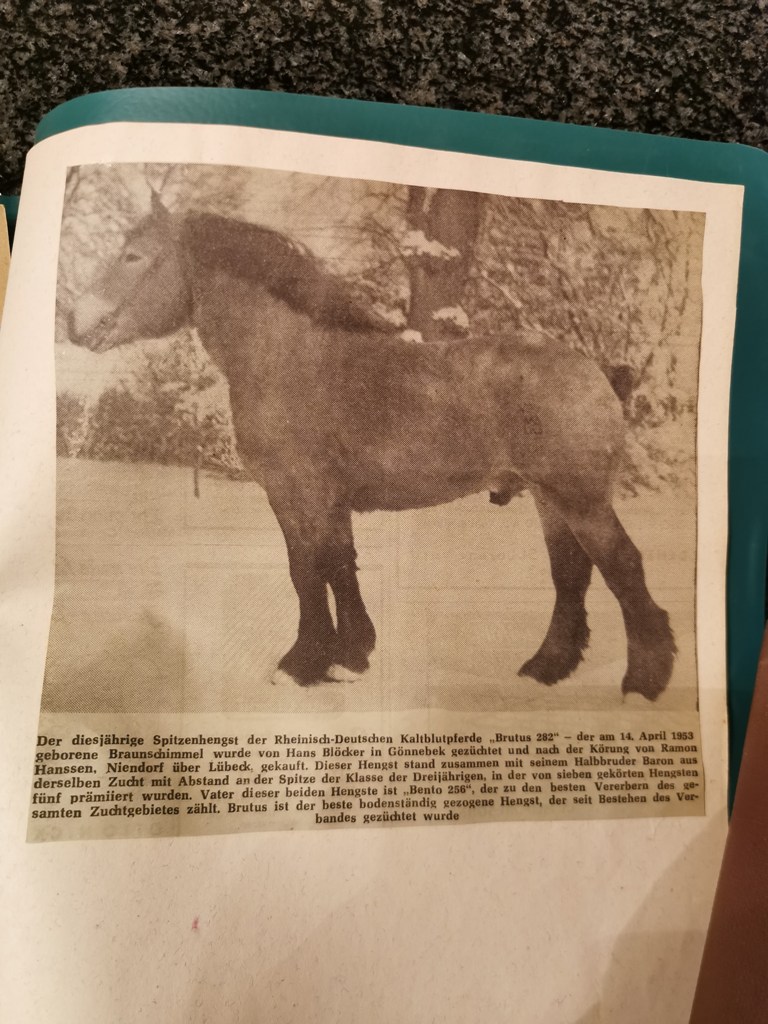

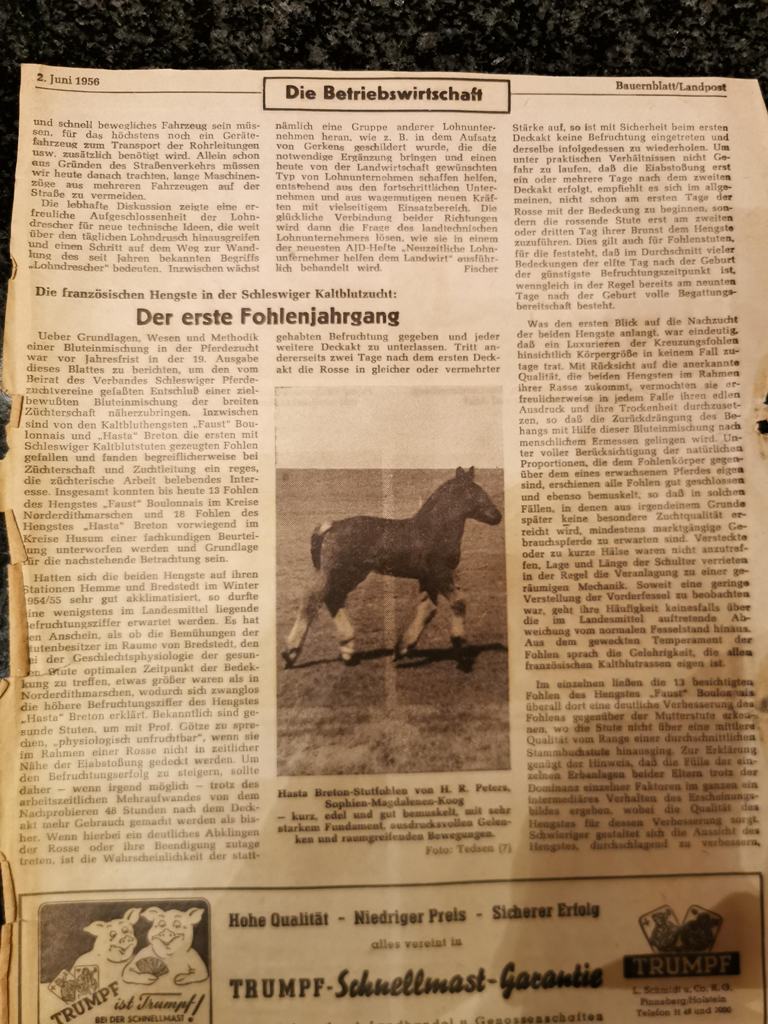

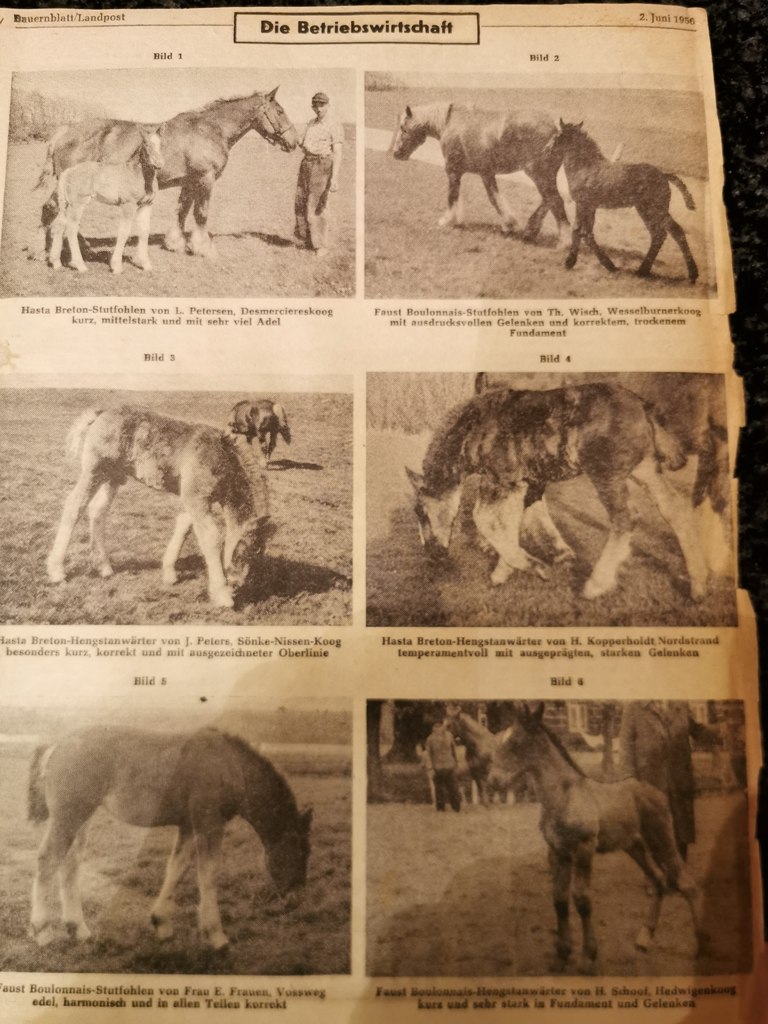

In den 50-er Jahren entstammten alle Junghengste der Munkedal-Linie. 2 Hengste aus Frankreich wurden importiert. Der Boulonnaishengst Faust kam zum Einsatz und lässt sich noch heute in vielen Pedigrees nachverfolgen. Dieser Hengst war bis Ende der 60-er Jahre im Einsatz. Ein leichteres Kaltblut erhoffte man sich durch den Einsatz des Postier-Bretonen-Hengstes Hasta Breton , jedoch erbrachte er nicht die erwartete Leistung und wurde wenig frequentiert. Ende der 60-Jahre wurde auch eine Rheinisch-Deutsche Stute ins Stutbuch aufgenommen und brachte damit auch belgisches Blut in die Population; dieser Genanteil spielt aber in der heutigen Zucht kaum noch eine Rolle. Auch der Ende der 80-Jahre eingesetzte Boulonnaishengst Mammut sicherte die Blutauffrischung.

1977 kaufte der Züchter Jürgen Isenberg den Jütländer Hengst Odin und setzte ihn und weitere jütische Hengste in der Zucht ein. Obwohl Odin gute Nachkommen erbrachte, war Jürgen Isenberg nicht immer mit dem Ergebnis zufrieden und suchte nach neuen Wegen, die Rasse zu verbessern.

Durch einen Zufall gelang es dann endlich 1986 dem Sohn Thomas Isenberg der Zucht weiterzuhelfen: Bei einer landwirtschaftlichen Schau in Hannover, wo er mit einigen seiner Pferden teilnahm, konnte er seine Stute Ammer mit dem Süddeutschen Kaltbluthengst Velour anpaaren und 11 Monate später wurde der Hengst Enzian geboren. Dieser Hengst verursachte wieder einen Rückgang der Inzuchtrate.

|

|

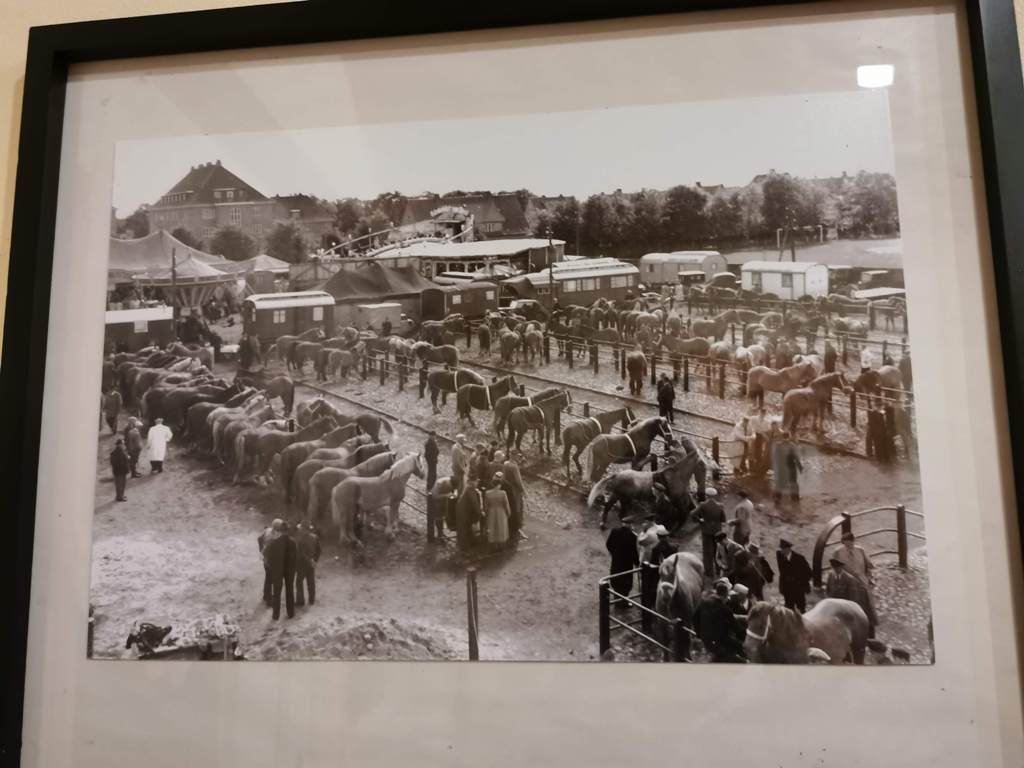

Ich habe auch zu Hause ein gerahmtes Foto vom Pferdemarkt in Niebüll. Dort waren auch viele Schleswiger zu verkaufen. Nur leider weiß ich nicht, wann das Foto entstanden ist.

10.04.2021 Bente Lück